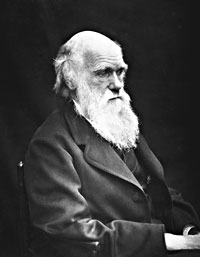

A pesar de haber revolucionado el mundo como pocas mentes lo consiguen, Charles Darwin no creía que fuera para tanto: ni valoraba en exceso los méritos del libro que lo pondría a la altura de Copérnico y Newton, ni creía haber dado una estocada mortal a Dios. En cambio, se limitaba a perseguir ese estado tan valioso que, según él, tanto beneficia a la evolución: la felicidad. La edición en castellano de su Autobiografía permite conocer la versión de los hechos contada por el mismo padre de la teoría de la evolución.

¿Qué más se puede decir sobre Darwin? A partir de la publicación de El origen de las especies en 1859 han corrido ríos de tinta, desde la clásica biografía de Julian Huxley hasta el monumental estudio La estructura de la teoría de la evolución, de Stephen Jay Gould, un ladrillo de 1432 páginas. Y seguirán corriendo sin duda, ya que el darwinismo acecha desde todos los rincones, a veces peligrosamente. Si las fotos del espacio inmenso y vacío inducen la angustia metafísica, la evolución de las especies de una u otra manera está presente en la vida diaria; viejos genes en culturas nuevas amenazan con aparecer como explicaciones (a veces muy plausibles) de gestos, abrazos, furias, disputas territoriales, amores y odios irreconciliables.

Los homínidos que fuimos conviven con nosotros, caminan dentro nuestro y a veces asoman sus caras desfiguradas por el tiempo transcurrido, a pesar de los milenios de civilización acumulados. Hay algo de darwinismo en el mundo cotidiano (como sostiene Peter Singer en ¿Es posible un darwinismo de izquierda?) que permitió las peligrosas derivaciones del darwinismo social, la eugenesia y los crímenes consecuentes.En realidad, la genética no es nada al lado de la transformación cultural y mental que implica saberse una rama lateral del río biológico, imaginarse molusco, abeja, alerce, orangután que pelea a lo largo de los eones por transformarse y sobrevivir. Especies transformándose... ¿quién lo diría? ¡Si todavía se discute la enseñanza de la teoría de la evolución en escuelas de Estados Unidos! ¡Si todavía la Iglesia Católica –que tan bien se acomodó a la física moderna– no encontró una respuesta mínimamente aceptable! ¡Si todavía en las escuelas católicas se deja de lado el tema, o se lo pasa rápido...!

.

LA NARIZ QUE EXPLICARIA EL MUNDO

Y ahora resulta que tenemos la primera traducción al castellano de la Autobiografía escrita por el mismísimo héroe. Autobiografía es probablemente mucho decir: “Habiéndome escrito un editor alemán para solicitarme un relato sobre el desarrollo de mi pensamiento y de mi carácter con algún matiz autobiográfico, he pensado que me divertiría intentarlo”, y considerando que “a mí me habría interesado en gran manera haber leído un esbozo del pensamiento de mi abuelo (Erasmus Darwin, uno de los primeros evolucionistas, o ‘transformistas’, como se decía entonces) escrito por él mismo”, se lanza a la aventura de resumir su vida en tan sólo 80 páginas (lo que quedó después de ser expurgada por su hijo de lo que consideró muy íntimo o familiar). A saber: juventud en Edimburgo (donde inició los estudios para ser médico, como su padre y como su abuelo, y de donde huyó asqueado por la sangre y las disecciones) y Cambridge, donde estudió teología, hasta que llegó el momento mágico en la forma de un ofrecimiento para participar de la expedición del Beagle.Viaje que estuvo a punto de no concretarse: primero tuvo que vencer la oposición de su padre, que lo desafió a que encontrara “una sola persona que considerara que emprender el viaje era razonable”, y que tomó la figura de su propio tío; Father Darwin debió rendirse. Pero allí no terminaron las cosas, ya que al ser presentado al capitán del Beagle, Fitz Roy, éste estuvo a punto de rechazarlo “a causa de la forma de su nariz” (la frenología, en cualquiera de sus versiones, permeó el siglo XIX como el psicoanálisis el XX), pero finalmente se conformó. Buena suerte para Darwin, para la biología y para todos nosotros.

Entre los mareos que le provocaba el viaje y los intensos momentos que vivía en tierra firme, tuvo tiempo de leer los Principios de Geología, de Lyell, donde el gran científico sostenía la idea de que los cambios en la superficie terrestre son resultado de procesos muy lentos a lo largo de extensísimos períodos, y nuestro amigo, que había partido de Inglaterra convencido, por acción u omisión, de la fijeza de las especies, encontró especies muy próximas y ligeramente diferentes que parecían responder a presiones ambientales: a pesar de su formación religiosa, Darwin ya no podía creer que Dios se hubiera tomado el trabajo de crear tantas especies parecidas de un tipo de pájaros. ¿Para qué? Las especies tenían que ser producto de algún mecanismo natural. Pero, ¿cuál?

La respuesta vino a la vuelta –y envuelta– en el ensayo de Malthus sobre la población: la selección natural. Es interesante, dicho sea de paso, que la solución del problema haya sido inspirada a Darwin desde las ciencias sociales: no es tan insólito entonces que las ciencias sociales hayan querido apropiarse y utilizar la teoría para justificar la dominación, la explotación y la superioridad de unos grupos sobre otros.

EL HIPOCONDRIACO LONGEVO

Los cuarenta años que siguieron al viaje (boda en Londres, diez hijos, publicación de El origen de las especies y traslado a la casa señorial de Down mediante) lo vieron transformarse en un plácido gentleman rural, muy a la inglesa, con horarios desvaídamente inflexibles (casi kantianos, en realidad: “A las cuatro –escribe su hijo Francis en el apéndice del libro– bajaba para vestirse para su paseo; era tan regular que cuando oías sus pasos por las escaleras, podías asegurar que faltaban pocos minutos para las cuatro”).Si se lo piensa, la autobiografía de Darwin recrea, en versión científica y rural, la atmósfera inglesa que uno está acostumbrado a leer en los relatos –o en las obras de teatro a la manera de Oscar Wilde– de finales del siglo XIX (y que reflejó magníficamente David Lodge recientemente a propósito de William James) sobre la clase alta, con sus incesantes visitas, sus interminables conversaciones, su elegante decadencia, sus casas de campo (en este caso al pie de la letra), sus tés indeclinables y un humor que oscila siempre entre la bondad y el spleen.

Que en Darwin funcionó como hiponcondría; cada página está salpicada con referencias a su mala salud: “Tal libro me llevó un año y medio, si descontamos los meses que por estar enfermo no pude trabajar”, “desde tal mes hasta tal otro estuve enfermo y fui a la cura de aguas del Dr. Cual...”. O: “Mi estado de salud es muy débil: nunca paso veinticuatro horas sin algún tipo de sensación de malestar”. Considerando que la enfermedad fue siempre difusa (nunca la especifica) y que vivió hasta los 73 años, no es aventurado pensar que tenía la salud de hierro del enfermo crónico.

EL OBSESIVO FELIZ Y SUS FELICES OBSESIONES

Pero si la hipocondría impresiona por su omnipresencia y reiteración, no impresionan menos la obsesividad y meticulosidad. Desde ya, para ser un buen naturalista del siglo XIX había que ser razonablemente obsesivo: la Historia Natural no se había separado del todo del coleccionismo y procedía por acumulación más que por repentismos teóricos. El mismo Darwin reconoce aquí haber trabajado “según los preceptos baconianos” (curiosamente, lo mismo que dice Newton –incorrectamente a mi ver– en sus Principia), amontonando millares de datos sin teoría previa para observar las regularidades y sólo entonces formular conclusiones. Sí. Pero se ve que la obsesividad de Darwin permeaba toda su vida: más allá del relato sobre la regularidad horaria, registra cada bicho que disecó, cada trabajo que publicó, nos habla de caléndulas, zarcillos, azaleas, escarabajos... Aun después de El origen de las especies, que lo sitúa en el trono de la biología y el epicentro de una polémica mundial, continúa con trabajos menores, diciendo cuántos ejemplares se vendieron y cuántas páginas tenía cada uno, y así, y así... Y por dónde paseaba y con quién conversaba, y quiénes eran sus amigos científicos, y que hacia el fin de su vida (la autobiografía está escrita en 1876) perdió todo interés por la poesía y que sólo le gustaban las novelas que terminaban bien. Su hijo Francis, en los apéndices, completa el retrato: era afable, amable, paciente, bondadoso, cariñoso, benévolo... los adjetivos de este tipo llueven como cataratas. Pero lo curioso es que uno tiene la impresión de que no se trata de mera hagiografía filial sino que debía ser más o menos así (Oscar Wilde hubiera dicho que una persona con tantas virtudes seguramente era insoportable); más contemporáneamente digamos que tanta perfección tenía que fallar por algún lado y que esa difusa enfermedad... en fin. Pero en verdad, uno tiene la sensación de que Darwin (salvo cuando estaba enfermo, desde ya) fue un científico feliz.RELIGION Y FELICIDAD

Un científico feliz, no atormentado por las disputas ni los recovecos de su teoría, que, además, cimentaba, para él, la felicidad como un valor biológico superior al sufrimiento: “Si todos los individuos de cualquier especie sufrieran habitualmente en grado extremo, acabarían desatendiendo la propagación de su especie”... “El dolor o el sufrimiento de cualquier tipo, de prolongarse durante mucho tiempo, acaban provocando depresión y disminuyendo la capacidad de reacción... Por otro lado, las sensaciones placenteras pueden prolongarse durante mucho tiempo, sin provocar ningún efecto deprimente; lo que ocurre, en consecuencia, es que la mayoría o la totalidad de los seres vivos se han desarrollado de tal modo que, a través de la selección natural, esas sensaciones placenteras acaban convirtiéndose en sus guías habituales.” Así, la felicidad, o la propensión a ella, es una buena carta para jugar en el truco de la evolución.Desde ya, la religión es el principal problema que afronta el darwinismo y que le vale el odio oscurantista. Si algo queda absolutamente claro en la autobiografía, y especialmente en las cartas que aparecen en el apéndice de Francis Darwin sobre su padre y la religión, es la evolución frente al problema religioso (no olvidar que estaba destinado, después de fracasar como médico, a ser clérigo): “Debo decir que la imposibilidad de concebir que este grandioso y maravilloso universo surgiera por casualidad, me parece el principal argumento en defensa de la existencia de Dios. Pero nunca he sido capaz de determinar si este argumento tiene validez real (...). En mis fluctuaciones más extremas, nunca he sido un ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios. Creo que en general, pero no siempre, agnóstico sería la descripción más correcta de mi estado mental (...). La ciencia no tiene nada que ver con Jesucristo, excepto en la medida en que la costumbre de la investigación científica hace al hombre cauteloso en lo que a admitir la evidencia se refiere. En lo que a mí concierne, no creo que haya habido ninguna revelación”.

Y es que ni la Iglesia Católica, ni los reaccionarios creacionistas norteamericanos se equivocan: el darwinismo le da a la religión una estocada mortal. Y sin embargo, el hombre que decía estas cosas –y que nos hace sentir la felicidad de no ser parientes de dioses (basta con leer la Biblia o La Ilíada para darse cuenta de qué tipo de parientes son) y de no tener nada que ver con ellos sino con antropoides, primates, orangutanes, más interesantes, desde ya, y mejor gente– fue enterrado en la Abadía de Westminster, junto a Newton, Herschel y diversas y nutridas glorias de la ciencia inglesa.

2 comentarios:

Cada día mejor, Leonardo.

Qué placer leer sobre Darwin, hombre brillante si los hubo, algo escrito con tanto respeto y al mismo tiempo tan elegante familiaridad...

Publicar un comentario